2025年4月10日

4月9日の記録室 ~株価と金利と要人発言~

記事を書いた人:岡ちゃんマン

目次

◎昨日の注目点

・ニュージーランド準備銀行(RBNZ)は市場予想通り政策金利を

・米国は日本時間13時(現地時間9日0時)に予定通りに相

・米相互関税(上乗せ分)に対抗

・欧州株相場や時間外のダウ先物が下落するとリスク回避

・日本時間2時過ぎにトランプ米大統領が「中国への関税を125%

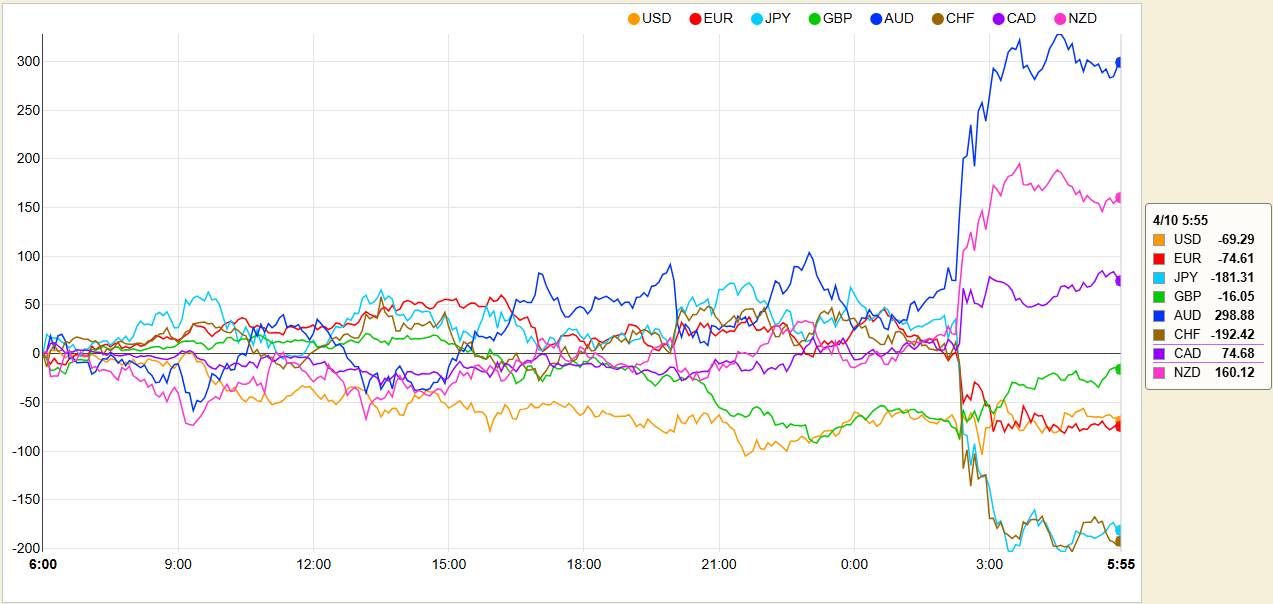

◎昨日の主要通貨強弱グラフ

4月10日6時時点

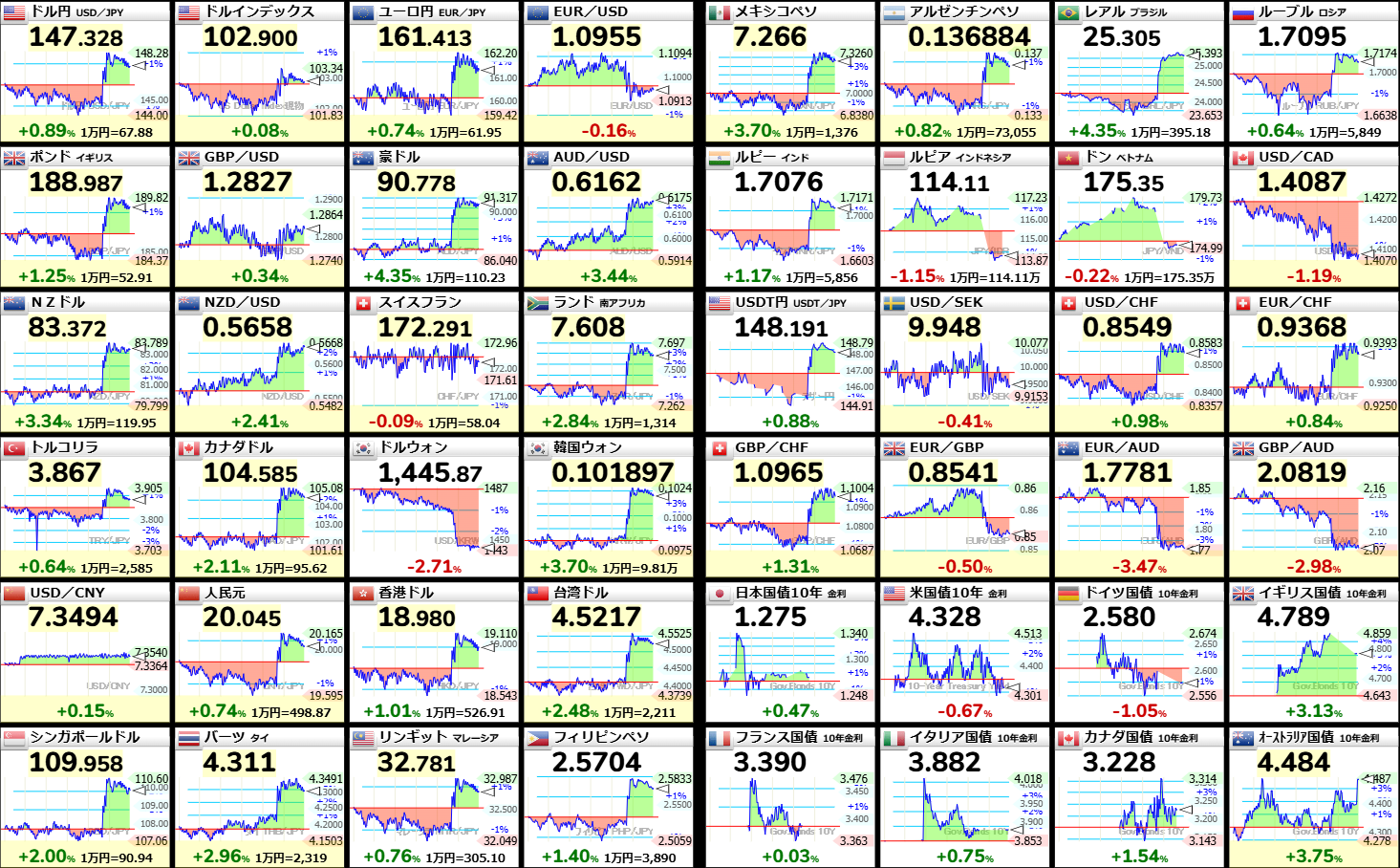

4月10日6時時点

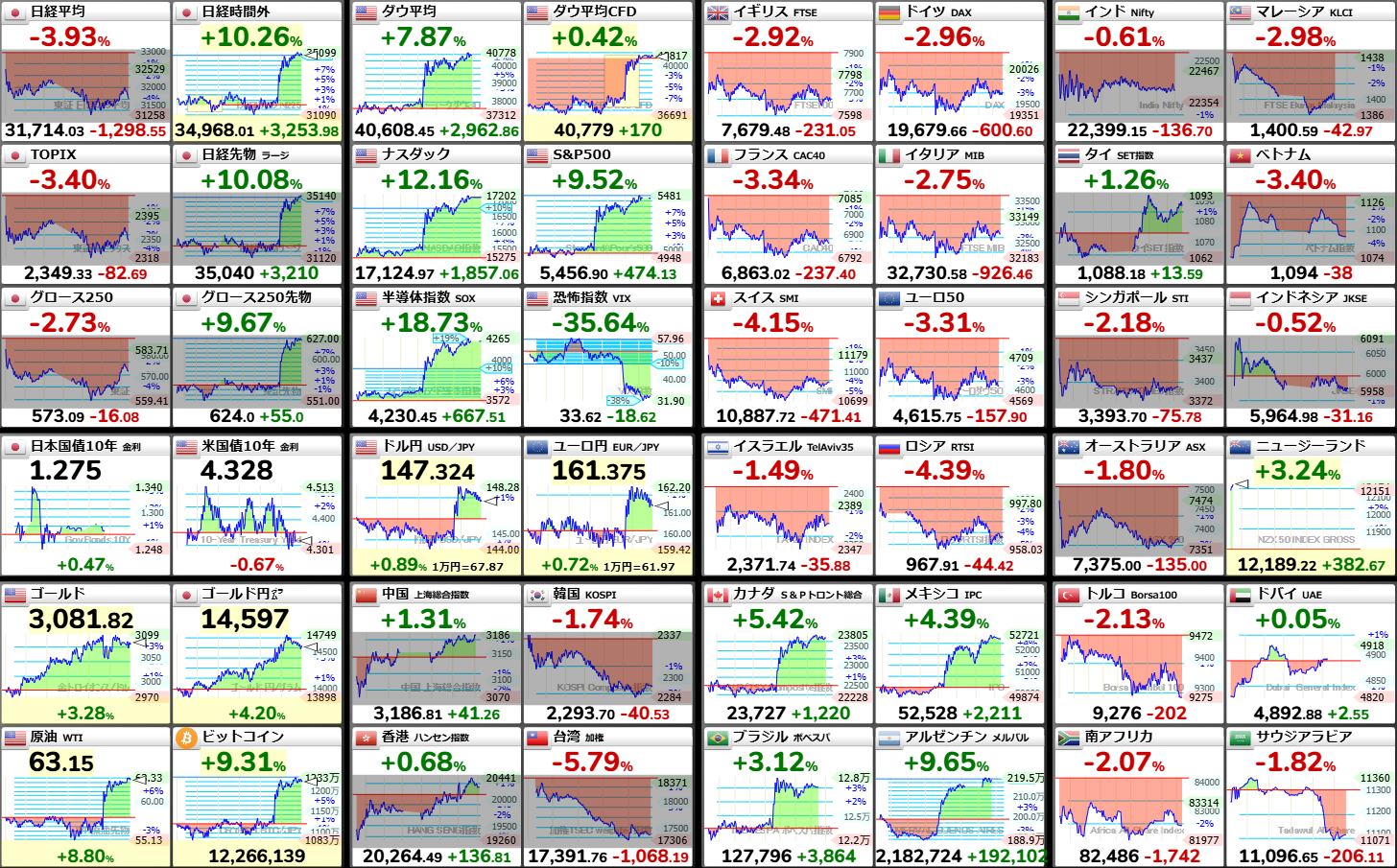

◎昨日の株価

4月10日6時時点

◎昨日の要人発言

トランプ米大統領

「関税は課される」

「70カ国以上と関税交渉を行った」

「関税の状況は良い状況」

「大きな美しい法案を可決することはとても重要」

「日本が交渉のためにここに来ようとしている」

「中国は104%の関税を支払うことになるだろう」

「医薬品に関税を賦課するつもりだ」

「医薬品への主要な関税を近く発表する」

「落ち着いて(BE COOL)!すべてうまくいく」

「米国はかつてないほど大きく、より良くなるだろう」

「今は買いの好機だ」

「中国への関税を125%に引き上げる、即時発効」

「報復しない国・地域に90日間の関税一時停止を承認」

「中国との合意が成立する可能性」

「人々が関税について少し不安を感じ始めていたため、多くの世界

「90日間の猶予期間は、報復措置を取らなかった人々のためのも

「これは誰にとっても公平な取引となるだろう」

「おそらく私が考えていたよりも早く進展している」

「債券市場を注視していた。最初は難しかったが今は素晴らしい状

植田日銀総裁

「物価目標の実現の観点から政策を運営している」

「経済・物価改善するなかで低金利継続すると緩和が過大になる」

赤沢再生相

「米国に関税措置見直しを強く求めることに変わりない」

加藤財務相

「米国とは為替について財務相間で協議との認識共有」

「日米関税交渉、為替もテーマになり得ると承知」

中国外務省

※米国の関税措置について

「中国の発展の権利を奪うことはできない」

「中国の合法的な権利と利益を守るため、断固として効果的な措置

三村財務官

「(相互関税について)一連の措置は極めて遺憾」

「日本経済や市場、産業への影響をきめ細かく把握」

「世界市場の安定維持に万全を期すことを確認」

「市場動向を高い緊張感を持って注視する」

「為替について、投機的な動き含め憂慮してみている」

「為替はファンダメンタルズを反映して安定的に推移することが重

「米財務省とも様々なやり取りはしている」

「米側と今後どう議論するかは予断を持って予想しない」

クノット・オランダ中銀総裁

「ディスインフレは順調に進んでいる」

「政策金利は中立範囲の上限にある」

「貿易戦争が長期的にインフレを引き起こす可能性は低い」

「債券市場の反転を監視する必要がある」

レーン・フィンランド中銀総裁

「3月の会合以来、下振れリスクが顕在化している」

中国財務省

「米国製品に追加で84%の関税を課す」

「追加関税は4月10日に発動」

李強・中国首相

「不確実性に対処する用意がある」

「中国経済は引き続き回復傾向」

「より積極的なマクロ経済政策を実施する必要がある」

ホルツマン・オーストリア中銀総裁

「ユーロ圏の景気後退は考えにくいものの、成長は鈍化する可能性

「今のところ利下げの理由は見当たらない」

「不確実性が高い現状では待つことが最善の戦略」

ベッセント米財務長官

「中国の報復関税は残念」

「貿易戦争の激化は中国にとって損失」

「中国に人民元の切り下げをしないよう促す」

「強い円は正常」

「米国は強いドル政策」

デイリー米サンフランシスコ連銀総裁

「次の行動を検討する時間と余裕がある」

カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁

「関税の影響で利下げのハードルは上昇」

「経済と労働市場が弱体化しても利下げのハードルが上昇」

「関税のインフレへの影響を無視するのはリスクが高すぎる」

「最優先事項は長期的なインフレ期待を安定させること」

ムサレム米セントルイス連銀総裁

「今年の米経済成長率は2%のトレンド予想を大幅に下回る見込み

「基本シナリオは景気後退ではないが、信頼感の低下、物価上昇、

「金融環境は引き締まっているが、最近のボラティリティで市場の

「成長鈍化とインフレ上昇のリスクが顕在化し始め、FRBの二つ

「インフレ期待は依然として安定しており、FRBはそれを維持す

「FRBが関税による物価上昇を無視できると想定するのは危険で

「インフレ期待が安定している限り、金融政策にはバランスのとれ

バーキン米リッチモンド連銀総裁

「経済の最大の構成要素である消費者を最も注視」

「消費者が買い控えを決断する瞬間が近づいているかどうかは懸念

「消費者支出に最も影響を与えるのは仕事があるかどうか、2番目

「株式市場の調整は消費者の買い控えにつながるものではない」